メタバースと実演 関真也弁護士に聞く

関 真也(関真也法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士、バーチャルリアリティ学会認定上級VR技術者)

2022年はメタバース元年とも言われ、総務省・情報通信白書(令和4年版)によれば、「技術の進展とサービス開発によって、メタバースの世界市場は2021年に4兆2,640億円だったものが2030年には78兆8,705億円まで拡大すると予想されている」。その一方で、メタバース空間に係る法律問題等について、知的財産戦略本部をはじめ、様々な省庁の会議や研究会で、検討が進められている。

メタバース空間での実演の利用が増えることで、実演家はどういった影響を受けるのか。メタバースに係る法律問題に詳しい関真也弁護士に話を聞いた(取材日:2023年4月14日)。

近年メタバースが特に注目されるようになった背景をどのように捉えていますか。

私がXR(VR、ARなど、仮想世界に没入したり現実世界と融合させたりして、新しい体験を創り出す技術の総称)の法律関係について研究を開始した2016年は、VR(仮想現実)元年、あるいはAR(拡張現実)元年と呼ばれた年です。

性能がよく、比較的入手しやすい価格のVRデバイスが発売されたほか、スマートフォンで遊べるARゲーム『ポケモンGO』が爆発的人気となりました。さらに2020年以降は、コロナ禍でリモートや非接触の需要が高まり、VRが再注目されました。

2021年にフェイスブックがメタプラットフォームズに社名変更し、巨額投資を宣言したころから、「メタバース」という名前にリブランディングされ、様々な企業が営業や顧客開発などに活用し始めました。

メタバースは、従来のXRとどう違うのでしょうか。

今のところ明確な定義があるわけではないので、あくまで個人的な感覚ではあるのですが、複数のユーザー が、自分の分身となるオブジェクト(アバター)を用いて、同時に接続をして、コミュニケーションなどの 社会・経済活動を行うことができるオンライン上のバーチャル空間をメタバースと呼んでいると思います。

コミュニケーションや経済活動を行うことができるということは、様々なコンテンツが利用されたり、売買されたりすることになると思いますが、著作権法との関係ではどのような論点がありますか。

大前提として、新しい論点はさほど多くないと思いますので、あまり警戒しないでほしいと思います。メタバース、NFT、Web3など、新しい技術が出てきて政府で議論され始めると、何か思いもよらないリスクがあるのではないかと、警戒したり二の足を踏んだりしてしまうこともあると思います。

しかし、少なくとも著作権法の観点で言えば、従来のゲームに関する議論とあまり変わらないと思います。

その上で、よく言われる論点としては、権利制限規定(権利者の許諾なく著作物を利用できる場合について定めている規定)の問題があります。

現実空間で行われる上演、演奏、展示などの著作物の利用は、バーチャル空間で行われた場合には、著作権法上、その多くが「自動公衆送信」(インターネットで送信すること)にあたります。

例えば、現実空間において非営利・無対価・無報酬で行われる上演、演奏などは、著作権法38条により著作権侵害になりません。学校の学芸会などが典型例ですね。しかし、バーチャル空間内でこれをやると、著作権侵害となってしまう可能性があります。同条は、公衆送信による著作物の利用を対象としていないからです。

権利制限規定との関係でいうと、いわゆる「写り込み」の問題もよく言われますね。

現実空間では写真撮影やビデオ収録の際、背景に著作物が写り込んでしまう場合にも、要件を満たせば、著作権侵害にはなりません(著作権法30条の2)。

VR技術では、現実と本質的に同等の感覚を得る技術が目指されているため、バーチャル空間の中で、現実空間にあるモニュメントや美術作品などに近づき、自分の好きなところ(視点)から好きなだけ(時間)それを眺める体験ができます。映画などでの「写り込み」とはちがい、場面が過ぎれば見えなくなるわけではなくて、ユーザー一人ひとりが好きなように360度見ることができる。極論を言えば、現実空間でそれを鑑賞する体験と本質的によく似た状態になるわけです。

そうなると、いかにそのバーチャル空間が広い範囲を再現したものであって、モニュメントや美術作品は、そのごく一部に過ぎないとしても、現実の作品を見ているのと同じような感覚を生み出すのであれば、「写り込み」のような軽微な利用とは違うのではないかという議論があるのだと思います。

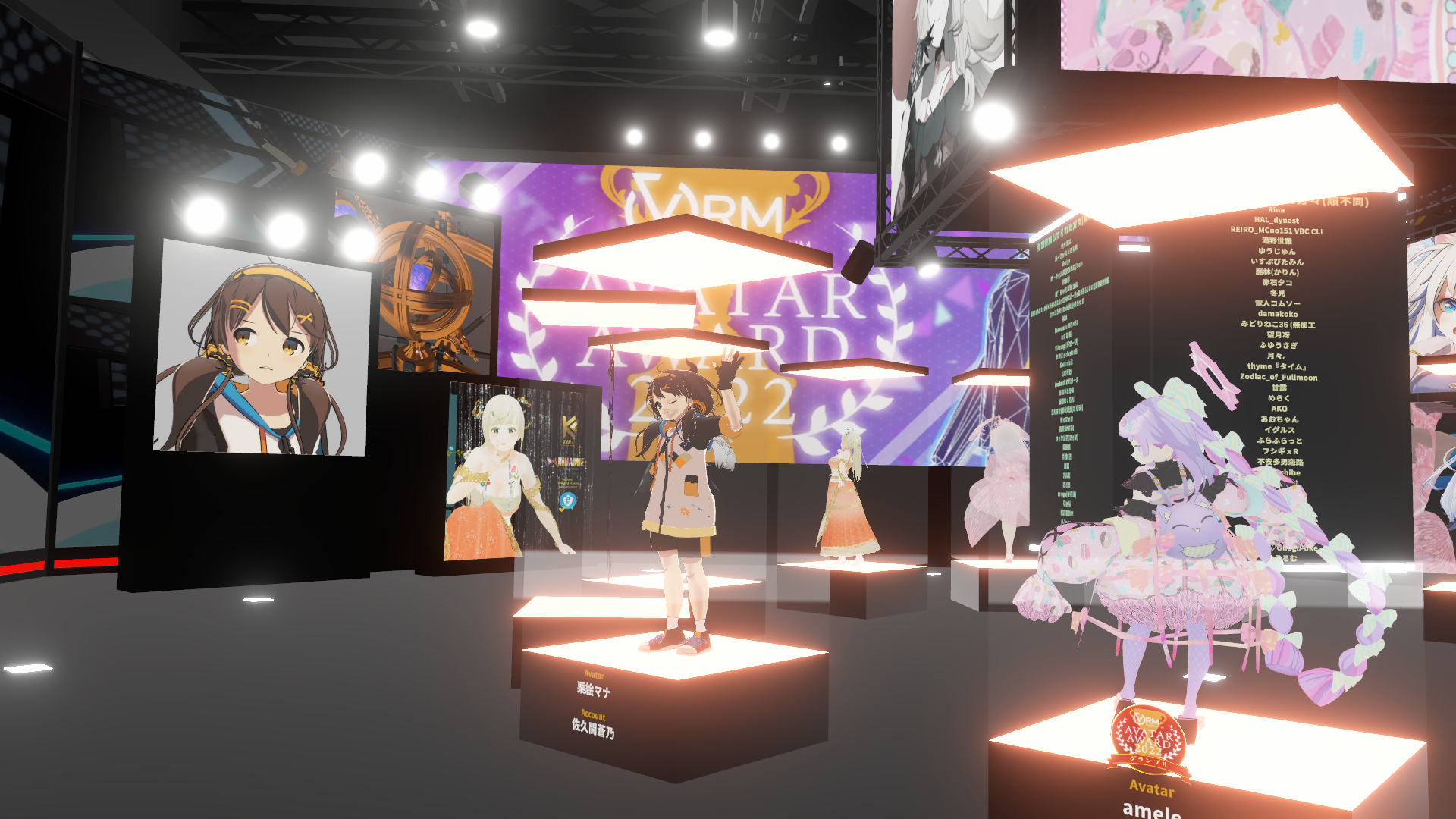

【参考】「アバターアワード2022」メタバース特設展示会場

主催:一般社団法人VRMコンソーシアム https://vrm-consortium.org/avataraward/

『バーチャル渋谷』など、現実環境をメタバース上に再現する取組みが数多くなされる中で、現実社会で販売されている車や洋服などをバーチャル空間に持ち込んだ場合に、各知的財産法による保護が充分なのかという課題がでてきています。これは、ビジネス上とても重要な問題です。

まず著作権法ですが、現実空間における実用品のデザインは、表現において実用性・機能性の側面から制約を受けているため、著作物性が認められにくい傾向にあります。

一方、意匠法では「画像意匠」を保護対象としています。ただし、ここで対象となる画像は、

①機器の操作の用に供される画像(例:クリックするとソフトウェアが立ち上がる操作ボタンであるアイコン用画像)や、

②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(例:医療用測定結果表示画像)

に限られるため、機器の機能と関係のない実用品の画像が画像意匠として保護されるケースも限られると思います。

不正競争防止法では、商品等表示として広く認識されている商品形態と類似した商品をデジタル空間で提供し、混同を生じさせる行為(2条1項1号)や、著名な商品形態と類似した商品をデジタル空間で提供する行為(同2号)を規制できる場合があります。ブランドが少なくそれぞれが有名な業界である車のデザインであれば、これらの条項が適用しやすいかもしれませんが、アパレルメーカーの新人デザイナーのケースでは厳しい場合が多いかもしれません。そのため、デジタル空間で他人の商品形態を模倣した商品を提供する行為についても差止請求等ができるようにするため、改正法案が今国会に提出されました(2条1項3号)。今後の動向が注目されます。

著作権に限らず、知的財産権全体が関わってくるのですね。メタバース市場の拡大は、実演家にとっては、どのような影響があると思いますか。

確実に活躍の場、表現方法の幅が広がると思います。このチャンスを活かすためには、深刻な弊害が起きないようにすることが大切です。

メタバース空間でのアバター操作者の動作、発声等が「実演」に該当する場合には、その操作者は、その実演について、著作隣接権を持つことになります。

著作権法では、実演とは、「著作物を、...演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」と定義されています。音声合成技術であるVOCALOID(ボーカロイド)の場合、VOCALOIDのソフトウェアを楽器のように操作して、楽曲という著作物を実演する、いわゆるボカロPが実演家と判断されています。アバターと操作者の関係も同様の整理ができるように思うのですが。

アバターに舞踊の著作物を演じさせる、すなわちダンスをさせる行為も、人形浄瑠璃の人形遣いが実演家だという考え方に近いかもしれません。一般論としては、例えばコントローラーのボタンを押して格闘ゲームのキャラクターを操作することが、著作物を演じ、又はそれに類する芸能的性質を有する行為といえるかはケースバイケースであると思われるのと同様に、どのような場面でアバターに何をさせているかによるのではないでしょうか。

【図1】関真也弁護士のアバター 通称「ましゃせん」

例えば、私のアバター(図1)は2頭身ぐらいなので、普通に手を上げると頭を貫通してしまうなど、動きとしては制限がかかります。ただ、その制限の中で動いているからこそ、生身の自分の動きをもって創作的な表現をしているわけではなくて、アバターとして見られることを前提に個性を発揮した動きをしているといえる。そうなると、生身の動作ではなく、外見を含むアバターとしての動きこそが「実演」であると整理できるかもしれません。

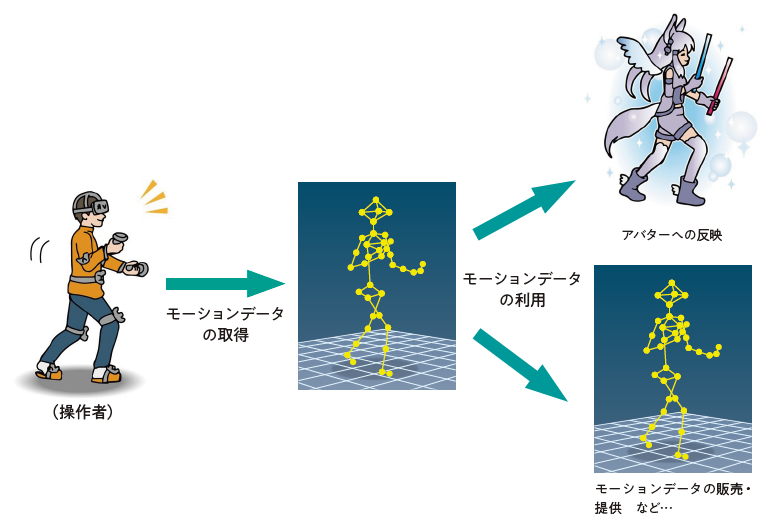

ところでアバターに演奏させたりダンスを踊らせたりするには、操作者の演奏やダンスの動作をモーションデータとして抽出・記録し、アバターに反映することになります。

動作を抽出・記録するモーションキャプチャには、身体に装着したマーカーに複数の専用カメラから赤外線を照射し、マーカーの光の反射から座標を割りだし画像処理することで動きをキャプチャする「光学式」や、画像や映像をAIなどを用いて解析し、座標を取っていく「画像式」、身体に装着した慣性センサーから得た加速度や方位等の情報を骨格モデルにあてはめることで動きをキャプチャする「慣性式」があります。

アバターには、どの方式が使われるのでしょうか。

「光学式」や「慣性式」が多いと思います。「光学式」の場合はとても精細なデータが取得でき、操作者の動

きを再現しやすいのですが費用がかかりますし、それなりの設備が必要です。

一方、「慣性式」については、手ごろな価格の機材も出てきており、比較的手軽にできますが、トラッキングする点(慣性センサーの装着数・位置)が少ない場合など、精度はやや下がることもあります。そういった場合には、トラッキングしている箇所の動きからそれ以外の身体の動きを計算し、補完するソフトウェアの役割が大きくなります。

モーションデータの取得(図2)をめぐっては、論点があるのでしょうか。

計測精度が低く、抽出したデータから、操作者が身体の動きによって表現した創作的要素が読み取れない場合には、「実演」には当たらないのではないか、という意見もあります。

またモーションデータの取得が、著作権法上の「録画」の対象となり得るかも意見が分かれています。著作権法で「録画」とは、「影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること」です。動いている人の動きをそのまま固定するのではなく、センサーの位置情報など点群の動きを記録するだけで容貌は再現されないモーションデータの取得を「影像の連続した固定」といえるのか、という疑問も示されています。

【図2】モーションデータの取得と利用

ところで、ファッションショーの映像の無断利用に関する事案で裁判所は、「実演家に著作隣接権が認められる根拠は、著作物の創作活動に準じたある種の創作的な活動が行われる点に求められる」としています(知財高判平成26年8月28日判時2238号91頁)。

そうであるならば、実演の中の創作的な要素を表す本質的特徴を感得できるレベルでモーションデータが抽出されていれば、「録画」と言っていいのではないか、という議論はできるかもしれません。細かい指の動きなどはキャプチャできないかもしれないけれども、タイミングとかリズム感のように、モーションアクターの個性が表れる要素がキャプチャできており、それだけでも実演家の権利を及ぼすに足りる創作的な表現だとすると、点群とはいえ生身の身体の動きの一部分を連続して固定したものであることも踏まえて、モーションデータの取得にも実演家の権利が及ぶという解釈の余地はあるのではないでしょうか。

実演家にとって、自らの実演の利用をコントロールすることは非常に大切です。

その点で一番問題になるのは、「画像式」だと思います。「光学式」や「慣性式」の場合には、マーカーやセン

サーを身体に装着する時点で自分のモーションデータが取得されることを認識しているし、その段階で利用方法等について交渉する機会があることが多いでしょう。一方、「画像式」となると、映画やテレビ番組などの映像から無断でモーションデータを抽出して、アバターに適用したり、違う映像作品を作ったりすることも可能かもしれません。

モーションデータ自体が流通することもあり得ます。ジェスチャーやダンスなどでアバターに感情表現をさせるエモート機能は、それ自体が経済的価値を持つようになっていくと思います。盗用されたモーションデータを、エモートにして、メタバースで使って楽しむようになっていくと、問題はさらに大きくなります。

この問題は、実演だけにとどまらないと思います。例えば、熟練工の作業の動きや医者の手術の際の手の動きなど、盗用は色々な場面で起こり得ます。場合によっては、監視カメラ映像や、ドローンを飛ばして撮った映像からでもモーションデータはとれてしまうでしょうから。

産業保護や経済的な視点からの検討も大事ですね。

はい、営業秘密、契約など幅広い観点から検討する必要があります。

仮にモーションデータの取得が「録画」にあたらないとなった場合には、パブリシティ権で対応することはできるのでしょうか。

あり得ると思いますね。最高裁で初めてパブリシティ権の意義及び侵害基準を判断したピンク・レディー事件最高裁判決(最判平成24(2012)年2月2日民集66巻2号89頁)では、「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される」としています。そして肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利をパブリシティ権としています。

人の動作がパブリシティ権の保護の対象となるには、氏名や肖像と同列で捉えられる必要があり、その人の人格との関係性をどう考えるかという話になると思います。他人からの認識ということであれば、不正競争防止法2条1項1号、2号にもかなり近いところがあります。

パブリシティ権は顧客吸引力を排他的に利用する権利ですから、モーションキャプチャの盗用や無断でのキャプチャによって利益を得ていない場合、例えば、誰かのライブで無断で取得したモーションデータを、無料でSNSで共有した場合等は、難しい議論になってくるのではないでしょうか。

表現の自由との関係もありますので、ケースごとに考える必要がありますね。

先ほどメタバース市場の拡大は実演家にとってチャンスとのお話でしたが、具体的にはどのように活躍の場、表現方法が変わるのでしょうか?

メタバースライブにしてもそうですし、フィジカルな場所とは違って、無限とは言わないまでも、物理的な制約なくメタバース空間に入って来れますし、楽しみ方も変わるわけですよね。トラヴィス・スコット(ラッパー/ 2021年にオンラインゲーム『フォートナイト』でバーチャルライブを開催し話題になった)みたいに、巨大なアバターで登場する実演家たちを、観客たちが色々な角度から見られるとか、色々な見せ方ができるという点では新しいですね。現実空間では難しいこともメタバース空間では危険なくできます。グローバルなリーチも当然広がります。

モーションデータ自体の流通も増えています。昨年ヒットしたアニメ『パリピ孔明』では、主題歌のダンスのモーションデータを無料で配布して、自分のアバターに反映させると、音楽に合わせてアバターが踊る映像が作ることができ、TikTok等で自由に流すことができるというプロモーションが行われました。エモート機能を採用しているプラットフォームでは、エモートの素材としてモーションデータを販売することもできるかもしれません。

もう一つ重要なことは、訓練・教育面でも、バーチャルリアリティは活用できます。映像とは違い、現実と同等の感覚なので、真似したい人の手や足の位置を自分の目の前で見て、それをトレースすれば踊れるようになるなど、利用が広まっています。速度を緩めたり、一部の動きを拡大して詳細に観察したり、稽古・練習の仕方も画期的なものになるかもしれません。例えば、名人・名手と呼ばれるような先達の芸を後世に伝えるためのアーカイブとしての役割も果たし得ると思います。

――ビジネス面だけでなく、「芸の継承」という観点でも、メタバースに期待される役割は大きいということですね。今後の展開が楽しみです。

関 真也(せき・まさや)

関真也法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士

バーチャルリアリティ学会認定上級VR技術者

漫画、アニメ、映画、ゲーム等のコンテンツやファッションに加え、XR、メタバース、VTuber/アバター、NFT、AI、eSports等の分野を中心に、知的財産問題、契約書作成、紛争対応、事業の適法性審査等を多く取り扱う。 XR分野では、一般社団法人XRコンソーシアムの社会的課題WG・メタバースWG・3DスキャンWGにて各座長を務めるとともに、経済産業省「Web3.0時代におけるクリエイターエコノミー研究会」、同ファッション未来研究会「ファッションローWG」の各委員を務めXR・メタバース領域を担当するなど、XR・メタバースと法に関する調査・研究、政策提言等を行っている。主な著作に「XR・メタバースの知財法務」(中央経済社、2022年)、「ファッションロー」(共著、勁草書房、2017)等がある。

関連記事

≫教えて、先生!【特別編その1】メタバースでイベントをするにはどうしたらいいの?

≫教えて、先生!【特別編その2】メタバースで音楽を使うにはどうしたらいいの?